受賞結果発表

最優秀賞

CHROMA LIFE PROJECT

活版印刷機の可能性を広げる

/有限会社修美社

提案概要

本プロジェクトは、循環デザインを活版印刷に応用し、持続可能な印刷技術を追求。 細菌由来のバイオインクで生分解性や発色性、動的デザイン表現を実現し、伝統と革新を融合した新たな手法を確立。 印刷技術の価値を再定義し、持続可能な未来を目指している。

部門賞

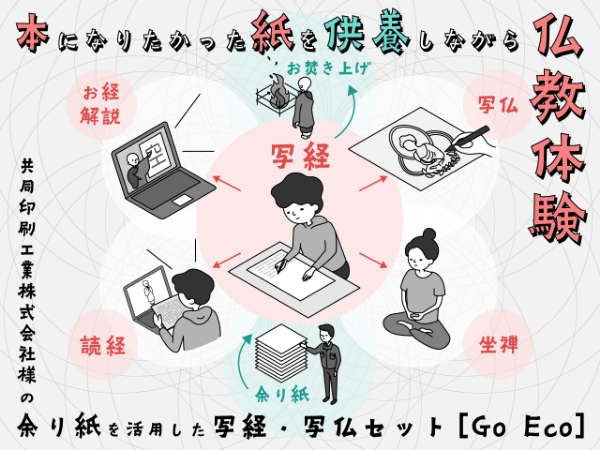

写経・写仏セット

【 GoEco (ご回向) 】

本の余り紙/共同印刷工業株式会社

提案概要

余り紙を裁断し、お経や仏画をプリントして筆(ペン・鉛筆)とセットにして販売する。共GoEcoが生まれた背景、読経、お経の解説、坐禅の組み方などを動画にして仏教を楽しく実践してもらう機会を提供する。

審査員コメント

本になれなかった余り紙の「紙の無念」を供養するための写経セットという提案。写経されたものが返送されてお焚き上げにつながるストーリー性に惹かれる。商品化としてのハードルも低いと感じる。ご主人が禅宗の僧侶とのことで現実的な提案である。特に紙の再利用としての「Go Eco」が仏教の「ご回向」になぞらえているネーミングに偏愛を感じた。(安藤)

部門賞

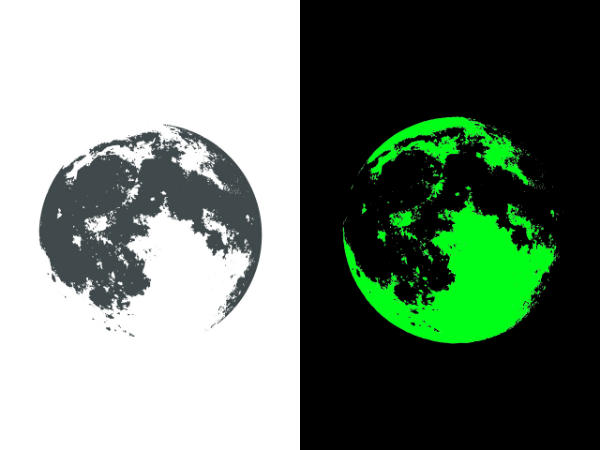

活版印刷×蓄光技術で魅せる、

視覚と触覚で楽しめる

プロダクトシリーズ

活版印刷機の可能性を広げる

/有限会社修美社

提案概要

活版印刷の凹凸を活かして月面のクレーターや惑星、星座、鳥獣戯画などを立体的に表現し、蓄光インキや蓄光和紙を使用することで暗い所で光るようになり、昼と夜で異なる表情を楽しめるデザインを実現します。

審査員コメント

三島さんは蓄光印刷への偏愛度は高く、印刷を営む私たちの偏愛度と共通するものを感じた。活版印刷の凸凹の表現と蓄光インキの特性を活かしたアイデアは見たこともない印刷物ができる可能性を感じた。但し、活版印刷のインキの盛れる量はシルクスクリーン印刷ほどではないので、発光するのかのテストやコスト面は課題である。(山下)

企業賞

間取図2.5D

紙袋で新たな形状を!/有限会社山中紙工所

提案概要

マチ付き封筒を折りたためる箱として再定義。不動産物件の間取図を内側に印字することで、これまでの平面図では伝えきれなかった情報を伝達。

審査員コメント

今までDM用封筒などで隠蔽面を活用する事例は多数あったものの、角底袋を活用した事例はほぼ皆無でした。空間の広がりを活用でき、且つ内側がメインという斬新さがあり今回選ばせて頂きました。ご提案の内容そのままでは商売としては難しそうではありますが、拡大解釈すれば色々活用できるかと思い、またご相談したいと思いました。(山中)

学生賞

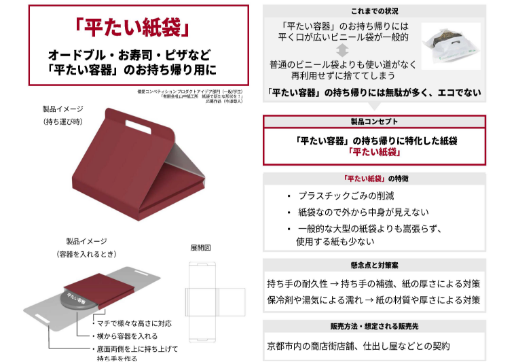

平たい紙袋

紙袋で新たな形状を!/有限会社山中紙工所

提案概要

オードブルやお寿司、ピザなどの「平たい容器」を入れるためのビニール袋は、その特徴的な形状のせいで他の使い道がなく、再利用せずに捨ててしまいがちです。これを解決するために、平たい容器のお持ち帰りに特化した「平たい紙袋」を提案します。

審査員コメント

学生とは思えない完成度の高い提案。常に新しいものの見方、可決策を探求し取り組む偏愛をお持ちという言葉通り、複数の企画をご用意いただいた。実現のための課題も顕在化しており、改善すれば十分社会実装も可能。今後に期待ができると感じた。(神野)

優秀賞

「何をやるか」よりも「どうやるか」に重きを置いた、経験から醸成させるインナーブランディング

体質を変化させるインナーブランディング/岩本印刷株式会社

1ページだけの本

本の余り紙//共同印刷工業株式会社

「活版かるた」で広げる活版印刷の魅力

活版印刷機の可能性を広げる/有限会社修美社

提案最終審査 総評

「偏愛」とは、ものや事柄に対する偏った個人に起因する愛着であり、マイナーなイメージがあるかもしれない概念ですが、それを独自の納得感を持ってどのような提案をいただけるか楽しみにしていました。全国から学生を含めて40点の応募があり、賞を決めるにあたっては「偏愛性・実現性・市場可能性・プランの完成度」などの項目で審査をしました。見過ごされがちな発見をバクテリアインクとして印刷技術のあらたな技法を提案したもの、本の印刷の余り紙を写経の紙として仏教の世界に愉しく浸れる提案、蓄光技術と活版印刷に応用した環境に配慮したエシカルな提案など、受賞された提案は視点の面白さや新たな可能性を感じる期待以上の「偏愛感」のあふれたものでした。 このコンペは、印刷に関わる中小企業と偏愛を隠し持ったデザイナーとが協創することを目的としたものです。ぜひこれらの受賞提案がブラッシュアップされて商品価値を持って世に出ていくことを期待します。

Ando Shingo

安藤 眞吾

受賞作品 展示の様子

審査員コメント

研究領域である環境負荷の小さなバクテリアを紙にすることで、生成変化するプロセスを楽しむアートのようなコンセプトに未来を感じた。活版印刷ならではの意義に踏み込んだ考察があればさらに良かった。事業化までのハードルは高いと感じたものの、大量生産される紙に対して唯一無二の印刷物を表現しようと試みる氏の妄想力に、野心と偏愛性を感じ最終的な受賞理由とした。(三好)